子供の夏休みの宿題で自由研究をすることになったけれど、

「自由研究でどんなまとめ書かせたらいいのか分からない」

「親はどこまでサポートすればいいの?」

と悩みますよね。

この記事では自由研究のまとめを子供に書かせるときのポイント、まとめの書き方、おススメの自由研究と親のサポート方法についてまとめました。

低学年のときにする自由研究は親が声かけをしてあげることが大切で、声かけをすると自由研究のまとめをスムーズに取り組めるようになるので、親子で自由研究を楽しんでくださいね。

小学生の自由研究をまとめるときに必要な7つのポイント

自由研究のまとめを書くときには構成をしっかり決めてから書き始めると、低学年でも上手に書くことができます。

【自由研究の構成方法】

- タイトル

- きっかけ

- やり方

- 結果

- 感想

- 分かったこと

【追加しても良い項目】

- 参考にした本

- だれと一緒に実験したか

子供が何を書くか分からなくて困るのが「結果」「感想」の項目ですので、「どんなふうにおもった?」など親が声かけをしてあげると何を書けばいいか思いつきやすくなります。

①【タイトル】どんな自由研究をしたのかカンタンに書こう

タイトルはどんな自由研究をしたのかを短く書くところで、パッと見ただけでどんな内容か分かるものであれば何でもOK。

自由研究のまとめで一番目立つ部分がタイトルなので、短めにしたほうが分かりやすく仕上げることができます。

例えば生クリームでバターを作る実験ならば、「バターを作ってみたよ」というタイトルでも良いですし、「バターに変身するフシギな生クリーム」などでも楽しいですね。

タイトルは自由研究の内容さえわかればいいものですが、どうすればいいか悩んで思いつかない場合は、まとめを全て書き終わってからタイトルを考えてもみても良いです。

➁【きっかけ】どうしてその自由研究を選んだかを書こう

きっかけは自分がどうしてその自由研究をしようと思ったのか書くところですが、低学年の場合は「楽しそうだから」という簡単な理由でOK。

「どんなところが楽しそうと思った?」と声かけをしても子供が思いつかない場合は、先に結果を教えてから声かけをすると良いです。

「自由研究の結果がこうなるって知ってた?」と子供に声かけをし、どんな反応をするか見てみると「こんな結果になるとお母さんに聞いて、楽しそうと思ったから」というきっかけを思いつくこともあります。

子供に声かけをしてみると、大人が「え?」と思う楽しい回答も出ることもあるので、楽しみながらきっかけを考えてみてくださいね。

③【やり方】どんなふうに自由研究したのかを書こう

やり方は方法を書く場所ですが、自由研究をやる前にまとめ用紙にやり方を書いてから作業させると、スムーズに取り組めます。

紙に書くと手順が子供の頭に残りやすいので、自由研究のときに方法が分からなくて困ることも減りますし、まとめを書くときは既に方法を書き終わっているので楽になります。

やり方を紙に書かせるときは親がゆっくりと説明してあげ、作業は紙を見ながら子供主体でさせてあげると良いです。

少しのアドバイスは必要かもしれませんが、子供に手順を書かせると自由研究を子供だけで作業できるようになるので、達成感を感じさせてあげることができます。

④【結果】写真や絵を使って書こう

結果はどんなふうに変わったのか絵や写真を使ってまとめると分かりやすく、文字を書くスペースも減るので低学年でもまとめやすくなります。

結果を書くことを後回しにしてしまうと子供が忘れてしまうことがあるので、どんな変化があったのか実験中か実験後すぐに書かせましょう。

工作の場合は作品自体が結果になりますが、作品だけでOKか作品+まとめが必要かは学校によってちがいます。

結果をまとめるときは、ふきだしに「紙をはり合わせていくと固くなった」など変化を書いても面白いので、子供にさわり心地などを聞いてみると良いです。

⑤【感想】実験してどんなことに驚いたか書こう

感想は子供が何を書いていいか困る項目の1つになるので、親がしっかり声かけをすることが大切になります。

なかなか子供が思いつかないからといって親が結果を考えてしまうと、子供の自分で考える力が身につきません。

例えば生クリームからバターを作る実験なら、「生クリームをふったら固まりができるって知ってた?」「できたときどう思った?」「ふるのはカンタンだった?」と聞いてみましょう。

声かけ次第で子供が思ったことを聞くことができるので、子供の答えをそのまま感想に書かせてあげましょう。

⑥【分かったこと】自由研究前後のちがいを書こう

変化の原理などむずかしいことを教えても低学年の子供には分からないので、どんなふうに変化したのかまとめさせましょう。

分かったことは結果と同じような内容になってしまうかもしれませんが、低学年ならそれでも大丈夫。

実験なら実験結果、観察ならどんなふうに変わっていったのか、工作なら作るときに工夫した点をまとめても楽しいですね。

学校で勉強していくにつれ「分かったこと」に書ける内容は増えていくので、低学年のうちは焦らず、子供が思うままに書かせてあげましょう。

⑦【追加項目】参考にした本や一緒に実験した人も書いてみよう

追加項目は低学年のうちはあってもなくても大丈夫なので、余裕があれば追加するという形でOK。

スペースが余って困ったときに追加項目を書くと、余った部分を埋めることができるのでいっぱいまとめを書いたように見えます。

低学年のうちは参考にした本はない場合がありますが、親や兄弟と一緒にすることが多いので、書くスペースがあれば一緒に実験した人を書いてみましょう。

また一緒に自由研究をした人と集合写真を撮影して貼り付けると、楽しい思い出の1つになるので、余ったスペースがあるときは試してみてくださいね。

低学年に模造紙はNG!画用紙を使ってまとめる3つの方法

低学年のうちはバランスよく文字を書いたり、ペラペラの大きな紙に丁寧に書いたり、大きな紙をぐしゃぐしゃにせずに保管したりすることがむずかしいです。

模造紙を使うのは高学年になってからにし、低学年のうちは画用紙を使ってまとめてみましょう。

【実験別!画用紙に結果をまとめる方法】

- 実験結果は絵や写真を準備

- 観察した結果は絵日記に

- 工作した結果は作品と一緒に

画用紙は小学校の授業でも使っているので、自由研究のまとめをカンタンに書くことができます。

①【実験結果のまとめ方】絵や写真をいっぱいつけるとわかりやすい

低学年の子供に実験結果を文字だけで書かせるのはむずかしいので、絵や写真をいっぱい使って文字を書く部分を減らしましょう。

絵や写真を使って方法や結果をまとめると、子供が自由研究のまとめに何を書けばいいか思いつきやすくなり、自由研究のまとめをスムーズに終わらせることができます。

絵をかく場合はたくさんの色を使って書くように声かけし、写真を撮る場合は子供に撮影させてあげると自由研究をより楽しんでもらえますよ。

絵や写真をいっぱい使ってまとめを書くとキレイに仕上がるので、低学年の子供でも簡単に自由研究をまとめることができます。

➁【観察した結果のまとめ方】絵日記にすると時間の経過をまとめられる

観察した結果をまとめるときは、画用紙を数枚使って絵日記のように時間の経過をまとめましょう。

絵日記なら子供がどんな発見をしたのか日記風に書くことができるので、まとめに悩むことも少ないです。

小学校低学年なら朝顔やミニトマトなどの栽培が夏休みの宿題に出ている場合があるので、小学校の観察結果と同じような形式でまとめることも可能。

子供がまとめ方を知っている場合は、子供の思うままにまとめさせてあげるとスムーズにまとめを書くことができますね。

③【工作した結果のまとめ方】作品とは別に感想を書く紙を準備しよう

工作の自由研究の結果をどうまとめるのかは学校によってちがうので、学校のお知らせをしっかり見ると失敗がないです。

工作の自由研究をした場合、工作だけでOKな場合と工作にまとめ用紙をつける必要がある場合の2種類があります。

工作にまとめ用紙をつける必要がある場合、作品と別々に飾られる可能性が高いのでまとめ用紙には作品の写真を貼っておくと安心。

工作は子供があまり悩むことなく自由に作品を作ることができるので、低学年の子供もカンタンに自由研究をすることができます。

小学1年生におススメ!自由研究のテーマ5選とまとめ方

小学校1年生の場合、作業が簡単でけがをしないようなもの選ぶとスムーズに自由研究に取り組めます。

【1年生におススメの自由研究】

- 【実験】マシュマロを電子レンジで温めてみよう

- 【実験】しゅわしゅわフルーツを作ってみよう

- 【実験】乾燥したトウモロコシを電子レンジであたためてみよう

- 【観察】スイカの種を植えてみよう

- 【工作】スライムを作ってみよう

電子レンジを使う作業はヤケドをする可能性があるので、親が手伝ってあげましょう。

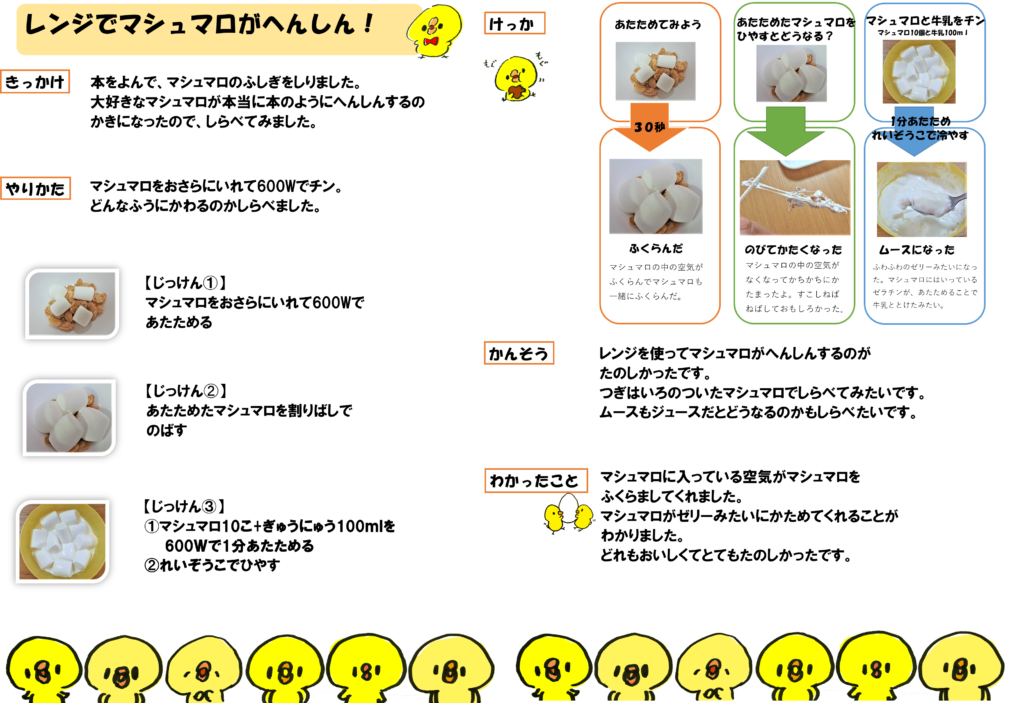

①【実験】マシュマロを電子レンジで温めてみよう

| 実験名 | マシュマロを電子レンジで温めてみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日(マシュマロ液を冷やすのに一晩必要な場合があります) |

| 材料 |

|

| 手順 | 【実験1】マシュマロをあたためて冷やす

【実験2】マシュマロをあたためたものを伸ばす

【実験3】マシュマロを牛乳と一緒にあたためて冷やす

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

参考にした本:キッチンでおやつマジック大百科

マシュマロの実験は、電子レンジで温めることでマシュマロの中に入っている空気がふくらみ、マシュマロ自体もふくらむという内容なので、1年生でも理解しやすい実験です。

電子レンジであたためた後はマシュマロやお皿が熱くなっているので、大人が電子レンジから取り出してあげると安心。

冷めたマシュマロは、割りばしと一緒にのばすとよく伸びるので子供はとても喜びますが、床に落ちるとべたべたになるので机の上でさせてあげましょう。

マシュマロを温めるだけでOKで終わった後はおいしく食べることができるので、1年生の子供でも楽しく自由研究をすることができます。

▼▼まとめのフォーマット無料配布中!マシュマロを使っておいしく実験▼▼

➁【実験】しゅわしゅわフルーツを作ってみよう

| 実験名 | しゅわしゅわフルーツを作ってみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

ブドウを炭酸水につけておくだけで、ブドウからしゅわしゅわとした食感を感じられる実験です。

密閉袋に果物と炭酸水を入れるときに、子供が炭酸水をこぼしてしまわないよう親が袋を支えてあげるなどのサポートをしてあげると安心。

皮のある果物、皮がない果物などを一緒に炭酸水につけても楽しいですが、サイダーにつけてフルーツポンチ風にしてもおいしいです。

果物以外にもミニトマトなどの野菜でも楽しめますので、子供の思うままにいろんな食材でチャレンジしてあげると、わくわくした気持ちで自由研究に取り組めます。

https://cookpad.com/jiyukenkyu/articles/20678

③【実験】乾燥したトウモロコシを電子レンジであたためてみよう

| 実験名 | 乾燥したトウモロコシを電子レンジであたためてみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

ポップコーン豆は100円均一でも売っているので気軽に実験することができ、費用もあまりかからない自由研究です。

封筒の場合ポップコーンがはじける様子を見ることができないので、ガラスの耐熱容器や中身が見える鍋で加熱をしましょう。

電子レンジの加熱中にそばで様子を見させてあげると、ポップコーンがはじけるときの音をとても楽しんでくれました。

加熱時に油を使用せずに作ったポップコーンはそのままでは味がつかないので、バターやサラダ油などと一緒に混ぜてくださいね。

④【観察】スイカの種を植えてみよう

| 項目名 | スイカの種を植えてみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1週間~ |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

スイカの種はフライパンで炒ると食べることができるので、味も一緒に調べると楽しいです。 |

小学校低学年の場合、夏休みの宿題で朝顔やミニトマトの栽培をする場合があるので、植物を育てる作業は学校で育てる植物以外を選びましょう。

食べた後のスイカの種は土に植えて水やりをすると芽を出し、小さな花や実をつけてくれることも。

夏場はスイカの種を植えた土がすぐに乾燥してしまうので、こまめに水やりをすると安心。

スイカの種はフライパンでしっかり炒ると食べることができるので、実験で余ったスイカの種を食べてみても楽しいです。

⑤【工作】スライムを作ってみよう

| 実験名 | スライムを作ってみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

スライムはまぜるだけで簡単にできるので低学年の子供でもチャレンジできますが、薬品が子供の目や口に入らないように注意が必要です。

材料の洗濯のり(PVA入り)は100円均一や薬局、ホウ砂は薬局に売っており、水彩絵の具は小学校の授業で使っているものでOK。

絵の具を使って何種類か混ぜて作ると色の勉強になりますが、絵の具を入れすぎてしまう場合があるので、低学年のうちは単色でスライムを作るほうが絵の具の量を調整しやすいです。

はかりを使って材料の計量をすると算数の勉強にもなり、つくった後はスライムで遊ぶことができるので楽しく自由研究ができます。

https://axel.as-1.co.jp/contents/t_tb/create_slime#:~:text=%EF%BC%91%EF%BC%8E%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B3%E3%83%83%E3%83%97%E2%91%A0%E3%81%AB,%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%80%81%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%8B%E3%81%8D%E6%B7%B7%E3%81%9C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

小学2年生におススメ!自由研究のテーマ5選とまとめ方

小学2年生になると手先も器用になってくるので、少し細かい作業のある自由研究を楽しめるようになります。

【2年生におススメの自由研究】

- 【実験】生クリームからチーズを作ろう

- 【実験】生クリームからバターを作ってみよう

- 【実験】手のばしうどんを作ってみよう

- 【観察】食べ物のタネはどこにあるか調べてみよう

- 【工作】紙粘土で本物そっくりの食べ物を工作しよう

ケガをする心配はまだまだありますので子供から目をはなさず、親子で一緒に自由研究を楽しんでくださいね。

①【実験】生クリームからチーズを作ろう

| 項目名 | 生クリームからチーズを作ろう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

参考にした本:キッチンでおやつマジック大百科

チーズを作る自由研究の作業で一番むずかしいところは、酢やレモン汁を入れた後に水切り道具に液を移し替える作業なので、親のサポートが必要。

この実験は牛乳だけでもチーズを作ることはできますが、生クリームを使った時よりもチーズの量が少なくなってしまいます。

牛乳だけでチーズを作った結果をまとめても楽しいですが、牛乳だけ、生クリームだけ、生クリーム+牛乳の3種類の材料でチーズを作った結果を比較しても楽しいです。

できあがったチーズは酸味があるので一晩おいたり、さとうと混ぜてお菓子にするとおいしく食べることができるのでぜひ試してみてくださいね。

➁【実験】生クリームからバターを作ってみよう

| 項目名 | 生クリームからバターを作ってみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

参考にした本:キッチンでおやつマジック大百科

バターを作る自由研究は生クリームを入れた容器を振るだけで簡単に作れますが、生クリームの量を増やしすぎるとでき上がりまでに時間がかかるので注意。

使う生クリームで結果に差は出ますが、30ml の生クリームの場合約10分容器を振るとバターができます。

できた後はクッキーなどおかし作りに使ったり、クラッカーなどにそのままつけて作ったバターの味を調べると楽しいです。

生クリームを入れた容器を振る作業の途中で子供が疲れてしまうこともありますので、タイミングを見て手伝ってあげてくださいね。

▼▼自由研究でバターを作る方法と失敗しないための注意点▼▼

③【実験】手のばしうどんを作ってみよう

| 実験名 | 手のばしうどんを作ってみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料(1人分) |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

参考にした本:キッチンでおやつマジック大百科

小麦粉をこねる・寝かす・伸ばす・ゆでるだけでできる簡単な自由研究ですが、うどんをゆでるときには大人が作業してあげるとやけどの心配がありません。

こねる作業のときに「粘土みたい!」と子供が喜んでくれますが、ボロボロと粉のかたまりが落ちてしまうので机の上で作業させましょう。

ねったうどんを伸ばす作業は子供でも簡単にできるので、親はどれくらい伸びたのか長さをはかるときにサポートしてあげるとスムーズに取り組めます。

作った後はおいしく食べることができますので、親子で楽しみながら実験してみてくださいね。

④【観察】食べ物のタネはどこにあるか調べてみよう

| 実験名 | 食べ物のタネはどこにあるか調べてみよう |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

食べ物を用意して観察し、その後は食べるだけとカンタンな自由研究なので低学年の向きの自由研究です。

タネを確認するときに包丁で切る必要がありますが、2年生なら大人が目をはなさなければ気をつけて作業をすることができるので、子供に切らせてあげましょう。

買い物を子供と一緒に楽しむとお金のお勉強もできますし、実験中に「さわったらどうだった?」「味はどう?」「種はどんな形」と声かけをたくさんしてあげると食育ができます。

冷蔵庫の中にある食材でも自由研究ができるので、子供がしてみたいと思った時にさせてあげてくださいね。

▼▼冷蔵庫の中身でいつでもできる!食育もできる自由研究▼▼

https://www.honda.co.jp/kids/jiyuu-kenkyu/lower/04/

⑤【工作】紙粘土で本物そっくりのお弁当を作ろう

| 項目名 | 内容 |

|---|---|

| かかる日数 | 1日 |

| 材料 |

|

| 手順 |

|

| 注意点 |

|

| まとめ方 |

|

紙粘土は100円均一で売っていますし、絵の具は小学校の絵の具セットを使えばいいので、低資金で楽しめる工作の自由研究です。

紙粘土が乾くまで少し時間がかかりますが、箱に入れていると崩れることもないので学校へもっていくときに安心。

どんな中身にしよう?と悩んだ時は本物のお弁当を一緒に作ったり、事前に絵をかいてから工作を始めると何を作るか悩むこともありません。

実際にお弁当を作ってから作品作りをはじめると、本物と紙粘土の弁当を比較することができるので、自由研究のまとめに取り組みやすくなります。

親はどこまで手伝う?5つのサポートで自由研究がスムーズに

自由研究のときに親のサポートで一番大事なことは「声かけ」なので、どんな風に考えたらいいのか教えてあげましょう。

【自由研究をスムーズに進めるための5つのサポート】

- 自由研究のテーマ探し

- 準備物の買い物

- ケガをしそうなものは手伝う

- どう思ったのか声かけをする

- まとめの構成と書く場所を決める

夏休みの宿題である自由研究を何にするかは親が決めるのではなく、選択肢を作って子供に考えさせてあげると、子供が自主的に自由研究に取り組んでくれます。

①自由研究のテーマは2~3種類用意して選ばせよう

自由研究を何にするか低学年の子供だけでは決めることはできないので、親が2~3種類決めてあげ、その中から選ばせてあげましょう。

親が「自由研究はコレをしよう!」と決めつけてしおまうと、子供はやらされていると感じてしまい、やる気をもって自由研究に取り組んでもらえない場合があります。

2~3種類の中から選ばせてあげると、子供が一番したいと思えるものを自由研究の課題にできるのでやる気もUP。

「長く観察しないといけないものは大変!」という場合は、1日でできる自由研究の中から選んであげてみてくださいね。

➁準備物は子供と一緒に買い物に行こう

準備物は親がすべてそろえたほうが楽と感じるかもしれませんが、買い物の準備から自由研究が始まると考え、子供と一緒に買い物に行ってあげましょう。

子供と一緒に買い物に行くと自由研究への意欲がわき、必要な材料にいくら必要なのかを考えることで算数の勉強もできます。

買い物メモは子供に書かせ、親は「何が必要だったかな?どこに売っているかな?」と声かけをするだけでOK。

楽しみながら買い物をすると子供のやる気もUPし、積極的に自由研究に取り組んでくれるようになります。

③カッターなどケガをしそうなものは手伝おう

カッターなど危険が伴う作業は親がサポートが必要ですが、すべての作業を親がしてしまうことが無いように注意しましょう。

他にも電子レンジを使うときはヤケドをしないように取り出す作業のみ親がする、子供がしたがる場合は親の目の届く場所でさせるなど、事前にルールを決めると安心。

「ここはカッターを使うからママがするけど、ここはハサミが使えるからお願いね」などと声かけをしてあげると、低学年の子供ならちゃんと納得してくれます。

小学校低学年はまだまだカッターなどでけがをしてしまう可能性が高いので、危険な作業が多すぎる自由研究は選ばないようにしてあげてくださいね。

④実験しながらどう思ったのか聞いてあげよう

親がたくさん声かけをすることで、子供は自分の力で考えた自由研究のまとめを作ることができるようになるので、色々とお話しながら自由研究を楽しむことが大切。

小学校低学年の子供は、自由研究をまとめるときに何を書いたらいいか分からないということが多いです。

自由研究の作業中に「どんなふうに変わっていくかな?」「どんなものができるかな?」「固い?やわらかい?」などたくさん声かけをしてみましょう。

子供は「こんな風になると思わなかった」「こんなにすごいものができた」「固くて大変だった」などたくさんのことを考えるので、自由研究のまとめをスムーズに書くことができます。

⑤まとめの構成と書く場所を決めてあげよう

小学校低学年の子供はどこにタイトルや方法を書いたらいいのか考えたり、紙の大きさに合わせて文字を調整したりすることがむずかしいので、親が構成と書く場所を決めてあげましょう。

まとめを書く作業はなるべく子供にさせてあげると、子供が達成感を感じます。

「何を書けばいいんだろう?」と子供が悩んでいるときは、「ここはどんなことをしたかな?」「この時びっくりした?」などの声かけをしてあげると、子供が何を書くか思いつきやすくなりますよ。

自由研究で楽しみながら勉強をした経験をすると、子供が意欲的に勉強をする姿勢を身につけることができるので、親子で自由研究を楽しんでくださいね。

低学年の自由研究のまとめは親の声かけが大事

子供が低学年のうちはまだどんなことを感じたのか自分で思いついて書くという作業がむずかしいので、自由研究の最中にイメージしやすいような声かけをしてあげることが大切。

場面に応じた適切な声かけやサポートをすることで、子供が自由研究のまとめをスムーズに取り組めるようになります。

親が忙しい場合は自由研究キットを使うとすぐに始められますし、まとめのヒントも資料として入っているものがあるので安心です。

自由研究は親子で楽しめるものがたくさんあるので、適度にサポートをしながら子供と一緒に楽しんでくださいね。